血猎 黄金大厦外的停车场里伸个要比躺在微型公寓里

08/06 05:22:45规则二:有血的地方不一定有尸体,但有尸体的地方一定有血。

“哦,糟糕!”

黄金大厦外的停车场已然成为露天厕所。整个区域遭到成百上千只鸽子轮番轰炸,我的税警车也没能躲过。

我花了五分钟把车门弄干净,然后赶在又一轮攻击之前钻进去。在税警车里,我查看了本周的采血进度。

制冷装置一直在运转,外面气温高达39℃,而车里的血袋始终保持4℃低温。转眼间,夜里出的汗全都干了,我不再浑身粘乎乎的。空调服务公司一到夏季便非常忙碌,需要应对各种安装和修理业务,不过我终于预约到一家,两周后来维修,假如我能活那么久的话……我也试过其他公司,但如果你不是他们世世代代的老客户,根本就没机会。

此时此刻,在税警车的折叠躺椅里伸个懒腰要比躺在黄金大厦顶层的微型公寓里辗转反侧性价比更高:我需要为公寓那多出来的几个平米每月偿还900欧元房贷,持续160个月。

那些袋子里除了血,还有柠檬酸、柠檬酸纳、葡萄糖、磷酸二氢钠等抗凝血成分。别问我是不是真的,我只会读标签。反正我相信艾莫里,就像相信上帝。

血袋必须直立存放,小心处置,也不能经常移动,否则会起沫,产生太多气泡,甚至进入糟糕的溶血状态,那意味着袋子里的血液、血浆和所有其他成分只能全部扔掉。在谨慎处理之下,纳税人的血最多可保存50天,不像当初我上战场的时候,一个小伤口就有致命的风险。我的一些同事,比如“角斗士”马基奥·坡里尼,“蛋头”吉安卡洛·索尔蒂尼等等,他们认为失血是最好的死法,因为失去意识之后便不再感到疼痛。这根本就是瞎扯淡。

我不知道,其实他们也不知道。我只知道,他们把针头插进我的血管,让我不必把自己的血捐献给万能造物主。

离开大厦之后,我沿着奥雷利亚环路来到伊尔内里奥广场,然后拐入奥林匹克街拥堵的车流。这条花花绿绿的大蛇已经存在了2000年,永不消失,永不变更,是意大利乃至全世界城市堵车大赛的参与者之一。

在罗马,你只能以恒定的速度移动,不管是载游客的马车还是炫目的法拉利或者警笛嘶鸣的税警车,都无法突破这一限制。安全岛上挂了成百上千幅广告,但我的注意力被卢西奥·萨吉欧·卡塔帕诺的海报所吸引。他是大众责任改革党的国会议员,以各种各样理由躲了我们三年。他这类人不愿遵从我们的章程与规则,每天都在琢磨逃避血税的新方法,就好像他们的血比我们的更高贵似的……总有一天,我们要把抽血机接入他的血管,然后开足马力猛吸。为了让大众察觉到这类高级别的血税逃避者,艾莫里花费了大量金钱进行宣传。

海报上,卡塔帕诺正在泳池边就着一根吸管喝鸡尾酒,他那张愉快而傲慢的大脸上有一行闪着磷光的文字,即使在夜间也很清晰:

逃税者,你的好日子不多了!

车流缓慢地移动,把我的思绪带回过去。那时候,我也只能像这样缓缓前进,为了不到一公里的距离,我得趴在地上一点一点挪动。那时候,我也身穿制服,但不是去抽血,而是要把地雷埋到敌人的领地。

为入伍,我修改了证件上的年龄,以骗过民兵大道的军事招募人员,但我没想到会分派到如此可怕的工作。

我一个月前才离开科技学院,不知何去何从。当时,我已无心再坐到课桌边学习,但我不像其他学生那样厌恶辛苦的工作。也许我只是太闲了。不管怎么说,我只是把服兵役的时间提前了一点。

我是个名副其实的布雷兵,具体来说,就是要把会爆炸的披萨饼埋进泥地里,但表面上不露痕迹。地雷是看不出来的,我是可以牺牲的。这种事人们通常并不知道,可以说很不人道。我们需要布设一道防线,只不过那并不是我们的国土。

古时候,他们把人从塔佩岩悬崖扔下来,看看是否能够存活。我感觉自己就是这种被扔下来摔残的人。也许还有人下注赌我们的命运,以图赚个几块钱。

在我之前,有四个家伙一去不返,他们无法再在餐厅里一边吃饭一边讲述遭遇。只有“角斗士”马基奥回来了,但他失去了双腿。

如今,我可以享受税警车里凉爽的空气,但那时候,我只有浑身冒汗的份,防弹服底下的内衣里一直在流汗,甚至袜子和内裤里也在流汗。中东炽热的阳光下,我血管里的血似乎也变成了汗水。

长话短说,抵达目的地之后,我发现自己口渴极了。我的意识和理智全都被这种强烈的感觉所支配。从十小时之前的黎明时分开始,我就没喝过一点东西。你无法控制口渴,它比饥饿更可恶,更折磨人。你甚至无法假装不以为意,因为它会吞噬你的大脑,逼得你精神错乱。

想象一下,你先是因为水土不服而腹泻,然后趴在地上不停地从一处墙根爬到另一处墙根,同时又被难忍的酷热抽干了体内的水分与矿物质——我当时的状态差不多就是这样。

假如我想在附近找水,只需一个错误的举动,便会招致暴雨般的子弹。我的嘴干渴难耐,然而无论望向哪个方向,似乎都有敌人的身影在晃动。

到处都是敌人,就像此刻跟在我车后面的那些家伙,他们在吉亚尼柯伦斯岔道口趁着红灯把一辆配有防弹装甲的车停到我旁边,跟我的车只隔着半根小指头的距离,我自己屁股底下的影子都没挨那么近。我开大音量,用滚石乐队的《同情恶魔》轰炸他们,提醒他们谁才值得同情。他们发现我坐的是税警车,于是开始假装满不在乎,手指敲击着方向盘,视线望向别处,装作努力打着节拍……

红灯转绿之后,他们不敢再超车,似乎都成了谨慎谦让的好司机,像撒玛利亚人[1]一样友善。

接着,我记起清真寺前那片被集束炸弹反复摧残的阶梯,以及一个透明的瓶子。我以为那浅蓝色塑料瓶只不过是脱水造成的幻觉。

尽管我已经渴得无法集中精神,但仍查看了一下周围环境。没有异常。我知道自己没有错,在这种时候,水就跟血一样珍贵。在战场上,两者缺一不可,否则都是极其痛苦的事。

我并没有真正年满十八岁,如果我因为“急需喝水”而要求停止行动,他们会训斥我一番,然后毫不犹豫地把我除名。即使他们同意了,最好的情况也是艾莫里让我洗一辈子厕所。这显然不利于我在军队里生存。

因此,我悄悄爬向清真寺的阶梯末端,犹如口渴的动物接近水源。我伸手去取那个瓶子。一定是有人把它忘在这里了。不幸的是,就在我仰头把水灌进喉咙时,那人又想起了它。

我的防弹服胸板上发出一声闷响。接着,我的右腿也挨了一颗子弹。

我丢下那半瓶水,它直立着落到地上。我喝到了水,却面临着失血。

台阶上这个显眼的瓶子究竟是巧妙的陷阱,还是命运无意间的作弄,我无暇细想。

我只知道,大腿上的创口伤到了股动脉,最多三分钟,我就得跟自己的小命说拜拜了。如果被割喉,那大概是十五秒不到。知道这些是因为艾莫里教过我。是他让我成为血暴组成员。

到了白桥附近,我沿着下坡路驶向波图恩斯街。血原公司的仓库建在圣卡米洛医院废弃的侧楼里。

我把税警车停好,这片区域里到处都是跟我一样的车。我从车里钻出来,手中提着储血箱。我们使用的型号是MT67F,那是个轻巧的聚乙烯容器,净重仅600克,可存放二十四袋450毫升的血,存储时间达120小时以上。

它有点像特百惠塑料盒,盖子四边各有一片搭扣,合上即可密封。盒子底部具有弹性,能起到一定防震作用。它的塑料材质很结实,可以抵抗划痕,轻微的擦刮似乎还会自动修复。还有一件事需要记住,如果你把MT67F的盖子揭掉,它就像是鲜血手雷。而空盒子则可以抵挡各类刀具,就连“嗨嚯”都从来没能打坏过,无论是用手还是用脚。“嗨嚯”是西罗马分队头领“短一截”手下的武术大师。他的头发就像是用包披萨的纸上过油似的。他总是嘲笑我们说,“我身体的每个部位都是武器,而你们的身体就只是装满内脏的肉袋而已。”他的身体也许是致命的武器,但MT67F将他轻松击败。

“角斗士”马基奥·坡里尼在一棵棕榈树的阴影里捋着胡子,目光停留在我的液体珍宝上。他朝我露出一丝微笑,满嘴金牙匆匆一闪。这也是他在前线付出的代价之一。他手下的血暴组成员包括“蛋头”“沼泽鸟”和“懒骨头”。其中“懒骨头”是个来自马扎拉德瓦洛的小矬子。这群家伙可以毫无顾忌地用动物血冒充人血,或者把针头插进不该插的地方采血。幸运的是,一旦艾莫里逮到他们作弊,他的吼声能一直传到波图恩斯山。

从专业角度来讲,我才不在乎,然而作为客户,你肯定会注意到那不是人血。你尽可以混入各种化学添加剂,但血是不会撒谎的。归根到底,我们的征血处有一种激励机制,基于业务总量,亦即每年的采血量之和,你可以得到一小笔奖励,因此在这件事上,我很支持艾莫里。

至于我和我的团队,一直都严格保持低调,我们更喜欢利用游荡的秘密线人来获取有价值的情报,比如穿行于城区的吉普赛人,或者永远竖着耳朵的流浪汉。

面对血仓的车库,我看到艾莫里·西拉基正弓着背站在门口,热情地欢迎我回到血原公司总部。那其实就是征血处的后门。在征血处,血税的征收有条不紊,一切都按字母排序,人们在预约的时间到来,一手握饮料,一手握杂志。

艾莫里依然穿着迷彩服,在巴尔干战场上他就是穿这身衣服,后来跟我们一起在中东也是一样,区别在于,眼前这场战争并非出于军事目的,而是为了商业利益。

我的头脑中又浮现出一段记忆。我在痛苦中捱了将近两分钟,灰尘与沙粒纷纷落到我脸颊上。我感觉恐惧从咽喉中升起,仿佛一大团唾液。我体内留存的盐分渗漏出来,覆满眼圈、嘴角和额头。接着,一支炙热的来福枪管戳进我的右鼻孔。我急促地喘息起来。更糟的是,我的心脏跳动越激烈,就有越多的血白白流淌到地上。

来福枪的另一端是个小女孩,最多十岁或十一岁。她蒙着透明面纱,但没有戴任何形式的头巾。她犹豫地挤出半个微笑,我发现她缺了两颗门牙。枪管顶端闻起来有木头、皮革和山羊的气味。她今天一定用它干过许多事。她太小了,手中的这件武器几乎跟她一样高。

片刻间,我感觉一阵窒息,不得不使劲吸气。这一现象在我们血暴组的日常工作中太常见了:理论上,这叫“呼吸性碱中毒”,是一种由恐惧引起的症状,血中的二氧化碳含量急速上升,使得血液由酸性转化为碱性。化学课归化学课,但这不是闹着玩的……

她握住瓶子,礼节性地扭过头去,撩起面纱喝水。一颗子弹射入她的两片肩胛骨之间,她立刻跌倒在地。

吉普车引擎的轰鸣声逐渐接近,没多久,艾莫里的身影出现在我上方,将我拖拽到安全之处。他是战区的军医,但他的职责不仅限于普通医生的范畴。在战争中,治疗士兵不是为了让他们痊愈,而是让他们尽快回去执行任务。失去意识前,我只记得吉普车的收音机里飘来平克·弗洛伊德乐队的《再见蓝天》。

“这礼拜怎么样,艾伦?”

他的鼻子犹如一根弯弯的黄瓜,让他看起来像是屋顶上的石像鬼,而他似乎也跟那些怪兽一样,喜欢居高临下观察这个世界,居心叵测,属于十足的机会主义者。之所以说他机会主义,是因为他跟过去一样,经常负责一些不太正统的任务,而这还是比较委婉的说法。

我很相信我们的圣经《血暴组手册》,其内容包含血液学知识、静脉切割术教程、税法原则,以及一点点政治经济学。另外血猎,在艾莫里的特别要求下,还加入了少许东方哲学。不过不得不承认,这很容易让外人觉得我们对待纳税人似乎太过刻薄与偏激。

老伙计艾莫里坐在那里期盼地搓着手,等待我们把每一滴血送进仓库。作为一名优秀的采血员,我是他的工具与助手,为他搜集战利品,用源源不断的血浆换取我每月需要支付的房屋贷款。照这样下去,我的履历很快就会像是一名中世纪军阀。

“我们征收到95%的待缴税额,但有个案例出了问题。”

“什么问题?”

“安妮莎·马利萨诺,全额逃税,一次都没缴过。绿林义血会的一支小分队帮助她逃跑了。我们只抽到20%的应缴额度。”

艾莫里沉默地注视着我,显得老谋深算。他脑袋上架着的不锈钢眼镜框就像是某种外科手术工具。我太了解他那副怜悯的表情了,或者说,这是一种基于职业标准的失望,仿佛既不知如何解释,又无法接受一丝半点的失败。

他摇摇头,显得很不屑。我发誓,假如他扯什么抽血技术,或者朝着我的脸摇晃手指对我说教,我一定会发作。

“给我看看她的献血记录。”

他嗓音粗砾,就像是打呼噜。

“她是个冲动型捐血者,所以绿林义血会把她劫走了。也许她就是其中一员。而且很明显,她身上有奇怪的疤痕。”

我将报告书交给艾莫里,他粗略地扫了一眼,然后捏捏那些血袋,随意抓起一袋在手里掂量。他仔细查看,寻找血块、气泡或者其他问题。

缺失的血额让他眼中充满痛苦,就跟当初看到我受伤时一模一样。他一直等到目标从藏身处出来之后才出手。我从没问过他,是否会为了救我而拿自己的性命冒险。我从没问过他,假如小女孩躲着不出来会怎样。我也从来不敢问他,我为了捡那瓶水是不是愚蠢透顶。小女孩一动不动地躺在地上,来福枪就挂在她脖子上。她早就死了,不复存在,但我的思绪经常回到当时当地,次数也许有点多。内疚大概也属正常,但这内疚是属于我还是那该死的瓶子?

吉普车里,艾莫里给我输阴性0号人造血。这是非常昂贵的治疗方法,仍在测试阶段。若干小时后,我又输了五次自然血。如今,他仍像过去一样帮助我生存,每次我圆满完成任务,他都会支付报酬。

“税就像是上帝,亲爱的艾伦……只有找到并惩罚逃税者,他才可能获得救赎。尘归尘,血归血。”

艾莫里打开一个血袋,用手指伸进去蘸了蘸,送入口中品尝。血在他嘴里化开时一定是金属的味道,富含血红蛋白。想想吧,黄金是一种金属,而血液中也承载着金属。这是不是多少也说明了血的经济价值?另外,安慰剂和各种假造的血液都没有任何味道。人造细胞跟血红细胞的功能相同,但它们不是真正的血,而且无法用来制造生血能量棒。

反正你骗不过艾莫里,他是专业的品血师,能凭味道分辨血型。有人夸张地说,艾莫里的能力不止于此,他甚至还可以通过血液窥探人们的灵魂,因为血是一种具有魔力的液体,包含了各种个人信息。我指的不仅仅是普通血样分析所揭示的饮食习惯和疾病,还包括所有私底下的危险举动和非法行为,这些一旦揭露出来,你的前途将变得脆弱易碎。

在奥斯汀斯河滨街的实验室里,人们送给他一个昵称:血地精。

“我明白了,不过安妮莎是公共捐血者,我的行动受到制约。我需要一张法院庭谕把她揪出来……”

“你会拿到庭谕的。我们的业务容不得绿林义血会公然干涉。违反税法的行为就算很轻微,也有可能演变成大问题。假如你打碎一扇窗户,然后发现没人来管,你就会觉得打碎所有的窗户都没关系。”

我在医院疗伤期间,艾莫里常常陪在我病床边,跟我解释他的详细计划。当时他在军队高层已有一些人脉,因此只需通过国防部联系财政部即可。

他还告诉我,他母亲叫娜塔莎,是一名流落到东德的俄国人。小时候,为了治疗他的缺铁症,母亲会给他买血红素糖。那是一种药物糖果,由牲畜的血和糖浆制成。

在苏联,它曾被用来治疗贫血。他母亲委托一些在伊斯坦布尔、德累斯顿和萨拉托夫之间做皮革生意的朋友偷运进来。

它还有一种供儿童服用的液态产品,类似于掺了糖浆、抗坏血酸和蜂蜜的炼乳。

艾莫里特别喜欢此类食品。

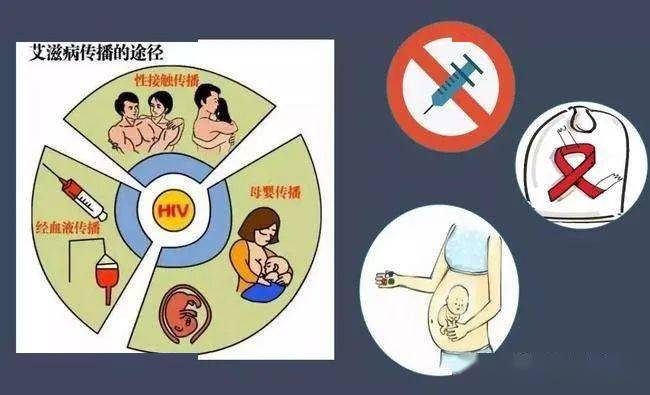

在前线,他的任务是救援伤员,战场上到处是流淌的鲜血,只有幸运者才能得到输血救治,他开始意识到血液有多珍贵。他也向我解释说,战争时期,政府会毫不犹豫地向人们征血,因为只要抽血过程谨慎一点,不要过量,就不会有人因此而死或者遭受永久性损伤。同样,面对严重的社会福利问题时,这一论调对母乳和精子也适用。

当财政部颁布首批采血执照招标书时,艾莫里立刻就抢占了先机。他的一些秘密合作伙伴表示愿意投资。大规模生产人造血液太过昂贵,商品化的风险很高。另一方面,对血液衍生品的需求增长稳定:随着人口的平均年龄不断上升,医疗业也在扩张,尤其是针对老年人的看护服务。由于各种交通意外,医院每月对血液的需求十分巨大,而整容手术也需要大量新鲜血液,更不用说那些器官移植和癌症病人了。

我父亲对这一点深有体会,所以我也略知一二。为了做一个简单的囊肿摘除手术,圣安德烈医院要求他提供手术所需的血液才准许他入院血猎,而所谓入院就只是指接受他作为病人而已。

就像他们说的:无血不欢。

总之,长话短说,报纸和网络上悄悄地开始出现匿名广告,以少量的现金报酬寻求收购(不能称作捐献)新鲜血液。

你真需要我说出应征人的数量吗?

有鉴于此,政府不失时机地提出一项法案,通过引入“血税”来管理这一领域,防止对血制品价格的投机,防止受感染的血液扩散,避免对公共卫生保障开支造成压力,让原本就因资金短缺和财务漏洞而效率低下的社会服务系统更加不堪重负。

人们将此提案视为一种补偿,普通人的利益由于种种原因遭受侵害:政治丑闻,偷税漏税的奸商,银行家的资金大量外流却得不到惩罚,而国家各层级也普遍存在腐败。

现在到了惩一儆百的时候,大多数人都有同仇敌忾的感觉,为对付逃避血税者,民众空前团结。

在天主教教义中,本来就有献出鲜血的耶稣基督,至于意大利志愿献血协会和红十字会,他们或许有不光彩的秘密,但都完全赞同议会的提案,并且坚定地相信,这将给他们带来一直短缺的血源。这群可怜又可鄙的家伙简直是大错特错,血液共享条例分配给他们的血量比原先征集到的还要少。

然后是普通民众的认知问题。放血是一种古老而常见的习俗,最初是意图去除血液中不健康的成分,后来成为战争时期的“鲜血献礼”,然后又演变成如今的血税,把人们自古以来就经常抱怨的“被抽干了血”变为现实。一开始,大家满腹牢骚,或愤怒,或嘲讽,然而到了“缴血日”,人们纷纷前往各采血代理处排队,尽公民的义务。

事实上,新设的“缴血日”就是原来的“纳税日”,只不过多加了一个专门抽血的环节,根据公民的年收入和体重计算应缴血量。

缴纳的税血中有一部分(大约20%)被划入个人血额账户。理论上说,这是你入院就医时可用的份额,也能在家人朋友有需要时捐献出来。另一部分(大约30%)用来承担社会义务,比如输血和血液制品。而剩余的部分(50%)去向不是很明确。有人说是进了国家血库,帮助“我们的年轻人”参与全世界的维和行动。也有人相信,它被投入商业用途,比如制造生血能量棒,这虽然也很重要,但伦理上似乎不那么高尚。

不出所料,采血代理处在罗马刚一开始运作,原先对普通税务员来说不值一提的事,立刻变得重要起来。翻地铁闸口的、强行乞讨的、路边小便的、未征得司机同意就用脏麂皮擦车窗的,这类人只要被逮到,便会立刻被抽血。

不管怎么说,大多数罗马人都很自豪,至少最初是如此,因为他们缴付血税,为城市的健康作出了贡献。于是,血液以前所未有的速度输送进来,而这只是一切的开端。

那些最忠诚,最热情的市民总是告诉自己,“逃税者必须承担后果”。政府雇员是最支持这一税收新政的,他们的得意与兴奋之情几乎难以掩饰。私营机构的雇员一直忙于应付各种税务和一大堆莫名其妙的扣款,他们终于在这种形式的税收上看到了合理、务实的一面。而雇主们这一次都闭上了嘴,只是默默地去适应。

接着,对于税控的担忧开始蔓延,经济状况较差的人往往采取分期支付血税,而富有的公民则越来越多地用其他方式抵税,以避免被大量抽血。一直以来,罗马就是一锅大杂烩,充斥着擅长阴谋诡计又毫无道德感的人。这一点从来都没人否认。无论如何,逃税者一直都存在,并且将一直存在下去。这就是我们需要血暴组的原因。

艾莫里掏出手机,按下一串号码,小声地聊了几句。

“你要的强制采血令马上就到。干活去吧。”

说来你也许不信,至今仍有许多人不知廉耻地声称自己承担着照顾贫血病人的责任,以期获得税额补贴。

甚至有人相信,养猫、养狗、养鹦鹉也可以减免血税。

注释

[1]指好心人、见义勇为者。